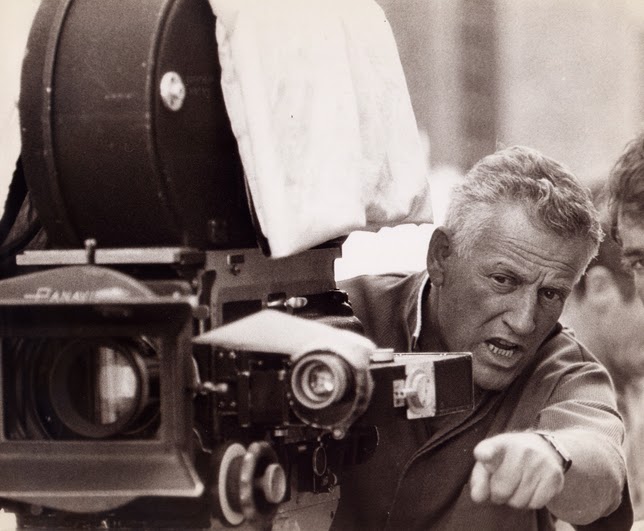

Andrew Sarris escribió que “si la trascendentalidad fuera arte, Stanley

Kramer sería el mejor director de todos los tiempos”. Con todo lo que lleva

implícito de desprecio, no hay duda de que Stanley Kramer ha sido un director

muy denostado por la gran mayoría de la crítica que, a lo máximo que ha podido

aspirar, ha sido a la etiqueta de “mejor

productor que director” (lo cual es bastante cierto) o como un “aceptable artesano con ínfulas de autor”.

Lo cierto es que Stanley Kramer era un extraordinario director de actores que

empañaba ligeramente su trabajo con un leve repertorio técnico que hacían

evidente todas sus limitaciones.

Parte de ese desprecio se debía a

su ambición un tanto desmedida de abordar temas candentes, mucho más grandes

que la propia condición humana que hacían que sus películas fueran, en buena

parte, tratados sobre diferentes posturas que se tornan, en alguna ocasión, en

historias farragosas, sobrecargadas de diálogos trascendentes (aunque, muchas

veces, agudo), ideales para el lucimiento de los increíbles repartos que

llegaba a reunir.

Su sueño siempre fue dirigir pero

comenzó en la producción independiente con títulos tan apreciables como Hombres, de Fred Zinnemann; una

excelente película con Marlon Brando; Cyrano

de Bergerac, de Michael Gordon, con un memorable José Ferrer; La muerte de un viajante, de Laszlo

Benedek, con un ajustadísimo Fredric March; Solo

ante el peligro, otra vez con Zinnemann, con un Gary Cooper que jamás

estuvo mejor; Salvaje, también de

Benedek, con Marlon Brando erigiéndose como símbolo de la juventud rebelde; o El motín del Caine, de Edward Dmytrik,

con un inolvidable Humphrey Bogart.

Pero en 1955, Stanley Kramer

quiso dar el salto a la dirección produciéndose a sí mismo en una mediocre

película: No serás un extraño, que ya

hizo que pudiera reunir a uno de esos impresionantes repartos que tanto

poblaron sus películas y que incluyó a Robert Mitchum, Frank Sinatra, Olivia de

Havilland, Gloria Grahame, Lee Marvin y Broderick Crawford y que nos hablaba

sobre un tema tan proceloso y escurridizo como la ética médica. Floja de

concepción, con un Mitchum muy descolocado como protagonista, el film tiene

todos los defectos de una ópera prima y se queda a medio camino entre el debate

y el culebrón barato donde sentimientos, engaños y profesionalidad se mezclan

en un aburrido cóctel.

Su siguiente película fue aún

peor. Preso de cierta megalomanía quiso realizar una superproducción como Orgullo y pasión en España, con Cary

Grant de oficial inglés, Frank Sinatra de rebelde orgulloso español y Sophia

Loren de andaluza de pura cepa llevando por todo el país un gigantesco cañón

que permitirá a los españoles recuperar Ávila frente a los franceses. La

película, en ciertos momentos, llega a ser ridícula.

Con Fugitivos, ya empieza a aparecer el verdadero Stanley Kramer

tomando como punto de partida una atractiva premisa: dos presos, un negro

bastante rebelde (Sidney Poitier) y un blanco racista (Tony Curtis) se escapan

del furgón en el que estaban siendo transportados a la cárcel y deben colaborar

juntos si quieren sobrevivir pues están esposados el uno con el otro. La fácil

reflexión de Kramer sobre la desaparición de barreras raciales para dar paso al

ser humano desprovisto de color queda enriquecida por la introducción de

elementos propios del egoísmo común a todas las razas, auténtico inductor de la

delación.

El siguiente proyecto fueron

palabras mayores: la fábula apocalíptica La

hora final, con Gregory Peck, Ava Gardner , Fred Astaire y Anthony Perkins.

Un serio aviso, en plena guerra fría, del camino de la humanidad hacia su

desaparición paulatina. Sin duda, Kramer articula una película que hurga en

heridas costrosas sobre la estupidez humana y que deja un inquietante aire de

desasosiego. Aquí es cuando se empieza a ver la maestría de Kramer, arrancando

una formidable interpretación a Fred Astaire como un científico que no puede

con la culpa que le produce haber sido parte del sistema que lleva a la

Humanidad a su inevitable extinción.

La herencia del viento marca el inicio de sus colaboraciones con el

gran Spencer Tracy en una película sobre un histórico juicio ocurrido en los

años veinte como excusa para hablar sobre la fe, el fanatismo, la vieja

religión, el cuarto poder, el sensacionalismo, la indiferencia, la

inteligencia, el mesianismo, los intereses creados, la gula, los falsos

profetas, la ira…Una maravilla de película, con actuaciones prodigiosas del

propio Tracy y de Fredric March y Gene Kelly (en el que, quizá, es su mejor

papel dramático).

Siguió con el género de juicios y

se trasladó a Nüremberg para narrar el proceso que se inició contra los altos

jueces y magistrados del régimen nazi en Vencedores

o vencidos. Con un reparto de ensueño, con nombres como los de Spencer

Tracy, Maximillian Schell, Burt Lancaster, Richard Widmark, Marlene Dietrich,

Judy Garland y Montgomery Clift, en el que todos sobresalen, Kramer plantea

serios y trascendentes interrogantes como la culpabilidad de unos jueces que se

encargan de ejecutar unas leyes elaboradas por el gobierno, la táctica del

avestruz de una ciudadanía empeñada en no mirar hacia las continuas

brutalidades que se estaban cometiendo, las especiales circunstancias que

llevaron a Hitler al poder, el defecto básico del carácter alemán que les llevó

a la connivencia con unos ideales ausentes de toda ética humana, la innegable

culpabilidad del resto del mundo o el legado terrible que recibió la juventud

alemana deseosa de quitarse de encima los estigmas pero intentando evitar el

insulto de la humillación. Una película extraordinaria con momentos

deslumbrantes.

Se aligera en sus tramas y se

decide por hacer un carísimo homenaje al slapstick

con la comedia El mundo está loco, loco,

loco, llena de humor salvaje, un tanto pasado de revoluciones pero

absolutamente loco. Con un reparto poblado de grandes nombres encabezado por

Spencer Tracy, que se atreve con una interpretación divertidamente comedida, la

película se yergue como una historia sobre unos cuantos egoístas lacerantes que

van detrás de un maletín lleno de dinero.

Después de El barco de los locos, una película pretendidamente trascendente y

que, sin embargo, se ha quedado peligrosamente antigua, realiza otra lúcida

reflexión, no exenta de trampas, sobre el liberalismo y el racismo en Adivina quién viene esta noche, última

reunión de dos monstruos irrepetibles del cine como Spencer Tracy y Katharine

Hepburn. La película nos habla del amor como antídoto contra la intolerancia y

abandona el tono crispado de sus anteriores producciones para narrarnos con un estilo

pausado un dilema moral nadando entre la comedia y el drama con singular

habilidad.

La relajación en el cine de

Stanley Kramer llega a su punto culminante con El secreto de Santa Vittoria, con un impagable alcalde encarnado

por Anthony Quinn, típico tonto que es un listo, que se encarga de tomar el

pelo de forma recalcitrante a las tropas alemanas de ocupación de un pequeño

pueblo italiano. La película es divertida, fresca, rebosa buen humor e

inteligencia.

A partir de aquí, Kramer entró en

franco declive. Fracasa de manera lamentable con un bodrio llamado R.P.M. y se recupera tímidamente con Oklahoma año 10, una película sobre la

ambición en el mundo del petróleo de principios de siglo que deja en pañales a

todos aquellos que no la han visto y que no se cansan de ensalzar la irritante Pozos de ambición, de Paul Thomas

Anderson.

Cuatro años sin rodar y, cuando

se decide a volver, lo hace con un thriller

largo, pesado y sin mucho sentido con Gene Hackman titulado De presidio a primera página que resultó

ser su última producción y que resultó un fiasco con ínfulas de buena película

para, luego, terminar realizando un vehículo de encargo y a mayor gloria del

cómico Dick Van Dyke que ni siquiera traspasó la frontera del mercado

estadounidense.

La mayor preocupación de Stanley

Kramer fue hacernos pensar sobre grandes temas, esos temas que determinan el

destino del hombre en sí mismo. Sin duda, una meta ambiciosa para cualquier

cineasta con vocación y alma de artista. El cine siempre ha necesitado hombres

como Stanley Kramer, digan lo que digan aquellos que nunca le comprendieron o

ese público que, al final, acabó por darle la espalda y convertirlo en un reo

de sus propios juicios.